Anforderungen an eine Migration

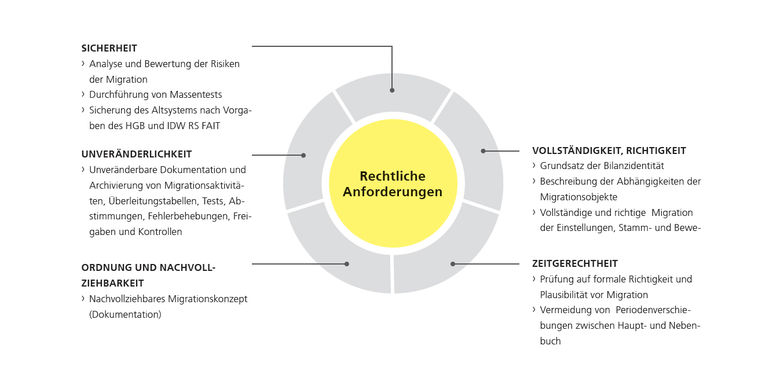

Bei jeder Systemmigration kommen spezifische konzeptionelle aber auch rechtliche Anforderungen zum Tragen. Die rechtlichen Anforderungen beinhalten die Grundprinzipien Sicherheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Unveränderlichkeit, Ordnung & Nachvollziehbarkeit sowie Zeitgerechtheit. Sie orientieren sich an den Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) bzw. deren Interpretation im IDW RS FAIT 1 (IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie“ vom 24.09.2002).

© Thinkstock

© ThinkstockAuf der konzeptionellen Seite finden sich Anforderungen, wie z. B., dass Datenstrukturen und -formate richtig und vollständig erhoben, Mapping-(Umschlüsselungs-)Strukturen sachgerecht umgesetzt, Steuerungsparameter und deren Umsetzung ausreichend berücksichtigt sowie Datenbestände im Alt-System und die „Eröffnungsbestände“ im Neu-System für alle definierten Zeiträume auf der Grundlage eines Kontroll- und Abstimmkonzeptes abgestimmt und archiviert werden. Sind Datenbereinigungen vorgesehen, was je nach Zustand des aktuellen Systems unbedingt zu empfehlen ist, sollte die Bereinigung möglichst im Altsystem erfolgen, um keine überflüssigen Altlasten in das neue System zu überführen. Ein ausreichendes Testkonzept für die Datenmigration sowie Vorgaben für die Dokumentation werden außerdem vorausgesetzt.

Risiken bei einer Migration

Bei einer Migration sind stets auch Risiken zu beachten. Besonders hervorzuheben sind (zu) hohe Ausfallzeiten des gesamten Systems sowie das teilweise oder vollständige Fehlschlagen des eigentlichen Datentransfers. Werden einzelne Felder nicht korrekt gemappt, entsteht bei der Migration ein unbrauchbares Datenchaos. Ist in einem solchen Fall keine Fallback-Option vorhanden, kann dies sehr ernste Konsequenzen haben. Zuletzt sind die nicht unerheblichen Kosten sowie der zeitliche Aufwand, je nach Größe des Systems, zu beachten. Die Komplexität eines solchen Projektes kann schnell dazu führen, dass übermäßig viel Zeit und Geld investiert werden, ohne konkreten Output zu erhalten. Das Einbeziehen eines erfahrenen Projektteams ist daher zu empfehlen.

Was ist SAP HANA?

Das Akronym HANA steht für High Performance Analytic Appliance und bezeichnet dementsprechend eine performante Datenbank-Anwendung von SAP. Diese verfügt über die In-Memory-Technologie, bei der Daten nicht länger auf Festplatten, sondern auf dem Arbeitsspeicher gehalten werden, sowie spaltenorientierte Speichertechnologie und ermöglicht dadurch schnellere Datenzugriffe und -verarbeitungen.

Wege zu SAP HANA

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten zur Einführung von SAP HANA. Wir gehen von einem Unternehmen aus, welches bereits ein SAP ERP System betreibt, jedoch eine Datenbank eines Drittanbieters nutzt. Es sind außerdem eigene Modifikationen und Prozesse vorhanden – das SAP ERP wurde angepasst - „customized“. Das Ziel ist es, eine Migration der Daten nach SAP HANA durchzuführen.

Option 1 ist es, Upgrade und Migration in einem Schritt durchzuführen. Dies setzt ein vorhandenes SAP-System voraus. Mithilfe des von SAP herausgegebenen „Software Update Managers“ kann außerdem eine beliebige Datenbank verwendet werden. Systemaktualisierung, Unicode Konvertierung sowie die Datenmigration geschehen in einem Schritt.

Option 2a beinhaltet in einem ersten Schritt die Aktualisierung des ERP auf ein Release, welches HANA unterstützt (sofern noch nicht vorhanden). Anschließend folgt die Migration auf herkömmliche Weise. Dies funktioniert sowohl bei der SAP-eigenen Programmiersprache „Advanced Business Application Programming“ (ABAP) als auch Java basierten Systemen.

Option 2b ist die vollständige Neuinstallation des HANA-Systems in neuer Umgebung. Dies ist einfach umzusetzen, sollte jedoch nur angewandt werden, sofern nicht bereits ein SAP ERP-System betrieben wird. Anschließend folgt die klassische Migration von Daten in das neu eingerichtete System.

Welche dieser Methoden gewählt werden sollte, hängt stark vom Grad der Individualisierung des vorhandenen SAP ERP-Systems ab. Liegt viel Customizing vor, so ist Option 2a zu wählen. Liegt ein SAP ERP System vor, das im Standard betrieben wird, kann der Software-Update-Manager von SAP genutzt werden.

Migrationsablauf

Der Ablauf einer Migration kann in mehrere Phasen unterteilt werden. Zu Anfang steht die Projektorganisation und das Projektmanagement zur Festlegung des organisatorischen Rahmens. Es folgt die Planungsphase sowie die Definitions-, Design- und Customizing-Phase. Sind in einer ersten Testphase sämtliche Abläufe getestet worden, kann mit einer Testmigration begonnen werden. Dabei werden Teilsysteme probeweise migriert, wodurch sichergestellt wird, ob die Migration erstens technisch realisierbar ist und zweitens deren Daten vollständig sind. Daraufhin beginnt die Produktivsetzungsphase bzw. der eigentliche Go-Live, bei dem die produktiven Daten migriert werden. Schlussendlich werden die zugehörigen Dokumentationen aktualisiert und zur Verfügung gestellt.

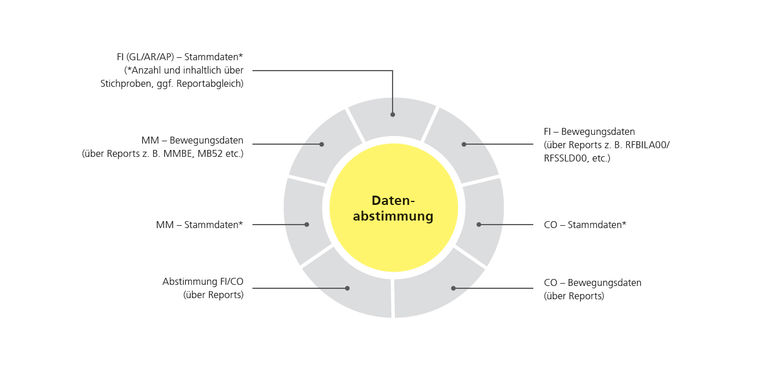

Grundsätzlich sind alle Daten auf Vollständigkeit nach folgendem Verfahren abzustimmen:

Die Abstimmung erfolgt entlang eines Abstimmungskonzeptes. Darin wird Folgendes geregelt:

- Welche Daten sind abzustimmen?

- Welcher Stichprobenumfang gewährleistet hinreichende Sicherheit über die Vollständigkeit im Zielsystem?

Danach wird anhand physischen Vergleichs die Übereinstimmung der Daten aus dem Quellsystem mit dem Zielsystem überprüft:

- i.d.R. manueller Sichtvergleich von Listen aus Quellen- und Zielsystem

- i.d.R. detaillierte Abstimmung und Revision (Vier-Augen-Prinzip)

Fazit

Den wesentlichen Punkt im Rahmen der Migration stellen dokumentierte Abstimmungshandlungen auf Basis eines Abstimmungskonzeptes dar, welche die Richtigkeit und Vollständigkeit der übertragenen Daten nachvollziehbar aufzeigen.

Haben Sie SAP ERP im Einsatz und planen auf eine HANA-Datenbank umzusteigen, so ist in einem ersten Schritt zu analysieren, ob die eingesetzte Version nah am Standard ist oder Anpassungen vorgenommen wurden.

Exkurs: Verfahrensdokumentation?

Besonders zu beachten bei der Systemmigration ist eine gesetzeskonforme Verfahrensdokumentation. Gemäß GoBD wird ein Hauptdokument mit im Wesentlichen unveränderten Inhalten bereitgestellt, welches auf die jeweiligen Unterdokumente referenziert. Dazu gehören unter anderem Verfahrensbeschreibungen im Detail inklusive IKS, technische Unterlagen und Handbücher, Arbeitsanweisungen sowie Verträge und Protokolle. Sämtliche Bestandteile sind laufend aktuell zu halten und über die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren aufzubewahren.